What Distance Runners Can Learn From Sprinters

*************************************

*************************************

スプリンターと長距離ランナーは、しばしば違う場所を走っているように感じることがある。彼らは彼らのトレーニングを、我々は我々のトレーニングをこなす・・・しかし、根本に立ち返って見れば、ドリルといったスプリンターのトレーニングは我々に役立つのではないでしょうか?

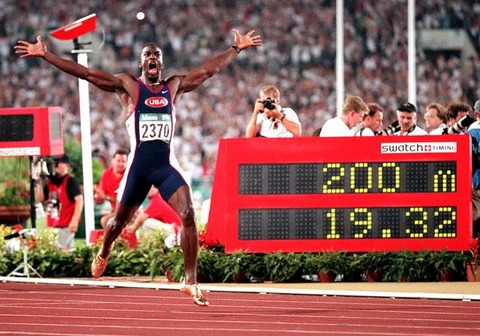

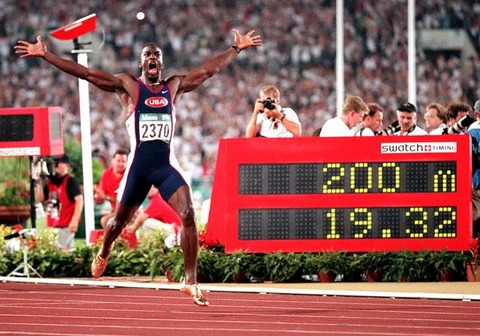

あなたは4回オリンピックを制した選手であるマイケル・ジョンソンを知っていますか?

彼をおいて、この理論を証明できる人物は他にいないでしょう。

「中長距離走は、これまでのような耐久力の試される種目ではなく、どんどんスピード持久力を試される種目になってきている」こう話すのは、マイケル・ジョンソンのパフォーマンス・ディレクターであるランス・ウォーカーです。

「中長距離選手というのは、より低い出力で、より長く走り続けるスプリンターなんだ」

ウォーカーは真剣に、ケネニサ・ベケレをはじめとする世界の中長距離トップアスリートの研究を始め、彼らが「高速」と「最速」を区別する特殊な能力を持っていることに気がつきました。

「彼らは、1500mをアサファ・パウエルのように走っているわけではない・・・しかし、バイオメカニクスは、遅いランナーに比べて、スプリンターのバイオメカニクスに近いものを持っている」

"速い"ランナーの生体力学的特徴

ウォーカーの話す、速いランナーと遅いランナーの3つの違い・・・それは、「接地時の膝の角度が大きすぎず、少なすぎない」、「接地時の膝の距離の短さ」、「サスペンションの硬さ」でした。「接地時の膝の角度が大きすぎず、少なすぎない」というのは、彼らが重い「ヒールストライク」を避け、足音を立てていないことを示しています。「接地時の脛の角度がほぼ垂直であることは、完璧な「フットストライク(つま先接地)」であることを示している」

「言ってみれば、彼らはレース中常にクレジットカードを踵と地面との間に挟んで走っている」

また、(横から見たときに?)両膝、両太もも間の距離が短いことは、身体がより地面を押すことにつながり、また、蹴り上げの時間短縮にもつながることになります。「これは、回復のサイクルを作り出すことにもつながっている」ウォーカーは話します。

「接地した後、彼らは足を蹴り上げ-振り出すというサイクルの中で、より効果的に下腿の回復を行っているのです」

※当初この部分を太ももの長さと、あたかも生まれつきの特徴のごとく意訳させていただいていましたが、どうも違うようなので訂正させていただきました。おそらく「脚を流さない」ことを言っているのだと思われます。

最後の「サスペンションの硬さ」というのは「剛性」とも呼ばれますが、ここではスプリンターのようなサスペンションを意味しているのではありません。

ウォーカーはこう表現します。

「彼らは地面を蹴る前に、既に蹴っている」

言ってみれば、バネのような構造をしたエネルギーの使い方なのです。しっかりと着陸して蹴っているのではなく、地面に瞬間的な力を加えて前進しているのです。

【接地時間を短縮する】

これは、足の筋力や筋肉の問題ではなく、足を上げて下ろすまでのスピードの速さ・・・つまり神経筋の問題なのです。この神経筋により速く力を発揮させ、より多くの筋繊維を動員するために、いくつかのドリルや反応を強化するものを試しましょう。大切なのは、「精度」と「スピード」を目指すということです。それができないなら、ただいたずらに時間を浪費し、疲労をためるだけですから注意しましょう。

ラダー・ドリル

1 in 2

デッド・レッグ・ラダー

A-スキップ、B-スキップ

【ダイナミック・ストレッチをウォームアップに】

あなたのウォーム・アップに、神経系や筋肉を刺激するストレッチを組み込みましょう。

Mobility Work:

Two sets of each: Knee-to-chest pulls, Walk-and-Reach, Lateral Lunges

※訳しにくいので、そのまま載せます。

ブリッジ

ブリッジをしながら歩きましょう。脚が完全に地面から離れるようにしてください。

スキップ&ラダー

加速走&ながし

【スタイル・リフティング】

もしより速く、そしてより強く地面に力を加えたいのなら、ウェイト・トレーニングを行いましょう。しかし、ステレオタイプなランナーのためのそれとは違うものを。

例:デッドリフト、スクワット、シングルレッグ・スクワット

ウォーカー:「しっかりとした方法を身につけるまでは、自重で行うようにしましょう」

"3~6回繰り返し"

もし6~8回繰り返して持ちあげることができるのなら、ウェイトを追加してもかまわないでしょう。

"テーパー・ダウン"

6週間ほどかけて、徐々にウェイトを増やしていき、15回から10回、6回へと回数を減らしていきましょう。

より高い負荷でウェイトを持ち上げ続ける 負荷はより脚へとかかっていく。

【スプリンターのスピード・ワーク】

スプリンターは中長距離ランナーとは異なる考え方を持っていて、それはインターバル・トレーニングの休息時間の差として現れてきます。

「コンディショニングとスピード・トレーニングとの間には大きな違いがある。」ウォーカーは話す。

「もしあなたがよりスピードを求めるなら、それは休息時間が長くなるということを意味しているのです」

「もっと速く走るトレーニングをしたいのなら、よりフレッシュな状態にあること。これが最善の方法なのです」

【ウォーカーから、7~10日間の短いスパンに導入できるトレーニング例】

スピード

20秒間の疾走時間内で、疾走時間と休息時間が1:5になるようなトレーニング。

スピード持久力

例としては、200~300mで、疾走区間と休息時間の比率が1:3になるようなトレーニング。

持久力

一般的なテンポ走やロング・インターバル。

本当にスピードを求めるためには、テンポ走などの後に"ながし"を入れるだけでは十分とは言えないでしょう。

「我々は、疲れている状態でスピードを求めるようなことはしないのです。これは神経学的に言って、非常に厳しい環境なのです」

**********************************************

彼のパフォーマンス・センターでは、全ての距離におけるランナーの能力を改善するための研究がおこなわれています。

「我々は、あなた達をもっと速くすることができるのです。」

いつの日か、これがあなたのパフォーマンスを著しく改善する日が来るかもしれません。

http://running.competitor.com/2013/04/training/what-distance-runners-can-learn-from-sprinters_68582

あなたは4回オリンピックを制した選手であるマイケル・ジョンソンを知っていますか?

彼をおいて、この理論を証明できる人物は他にいないでしょう。

「中長距離走は、これまでのような耐久力の試される種目ではなく、どんどんスピード持久力を試される種目になってきている」こう話すのは、マイケル・ジョンソンのパフォーマンス・ディレクターであるランス・ウォーカーです。

「中長距離選手というのは、より低い出力で、より長く走り続けるスプリンターなんだ」

ウォーカーは真剣に、ケネニサ・ベケレをはじめとする世界の中長距離トップアスリートの研究を始め、彼らが「高速」と「最速」を区別する特殊な能力を持っていることに気がつきました。

「彼らは、1500mをアサファ・パウエルのように走っているわけではない・・・しかし、バイオメカニクスは、遅いランナーに比べて、スプリンターのバイオメカニクスに近いものを持っている」

"速い"ランナーの生体力学的特徴

ウォーカーの話す、速いランナーと遅いランナーの3つの違い・・・それは、「接地時の膝の角度が大きすぎず、少なすぎない」、「接地時の膝の距離の短さ」、「サスペンションの硬さ」でした。「接地時の膝の角度が大きすぎず、少なすぎない」というのは、彼らが重い「ヒールストライク」を避け、足音を立てていないことを示しています。「接地時の脛の角度がほぼ垂直であることは、完璧な「フットストライク(つま先接地)」であることを示している」

「言ってみれば、彼らはレース中常にクレジットカードを踵と地面との間に挟んで走っている」

また、(横から見たときに?)両膝、両太もも間の距離が短いことは、身体がより地面を押すことにつながり、また、蹴り上げの時間短縮にもつながることになります。「これは、回復のサイクルを作り出すことにもつながっている」ウォーカーは話します。

「接地した後、彼らは足を蹴り上げ-振り出すというサイクルの中で、より効果的に下腿の回復を行っているのです」

※当初この部分を太ももの長さと、あたかも生まれつきの特徴のごとく意訳させていただいていましたが、どうも違うようなので訂正させていただきました。おそらく「脚を流さない」ことを言っているのだと思われます。

最後の「サスペンションの硬さ」というのは「剛性」とも呼ばれますが、ここではスプリンターのようなサスペンションを意味しているのではありません。

ウォーカーはこう表現します。

「彼らは地面を蹴る前に、既に蹴っている」

言ってみれば、バネのような構造をしたエネルギーの使い方なのです。しっかりと着陸して蹴っているのではなく、地面に瞬間的な力を加えて前進しているのです。

【接地時間を短縮する】

これは、足の筋力や筋肉の問題ではなく、足を上げて下ろすまでのスピードの速さ・・・つまり神経筋の問題なのです。この神経筋により速く力を発揮させ、より多くの筋繊維を動員するために、いくつかのドリルや反応を強化するものを試しましょう。大切なのは、「精度」と「スピード」を目指すということです。それができないなら、ただいたずらに時間を浪費し、疲労をためるだけですから注意しましょう。

ラダー・ドリル

1 in 2

デッド・レッグ・ラダー

A-スキップ、B-スキップ

【ダイナミック・ストレッチをウォームアップに】

あなたのウォーム・アップに、神経系や筋肉を刺激するストレッチを組み込みましょう。

Mobility Work:

Two sets of each: Knee-to-chest pulls, Walk-and-Reach, Lateral Lunges

※訳しにくいので、そのまま載せます。

ブリッジ

ブリッジをしながら歩きましょう。脚が完全に地面から離れるようにしてください。

スキップ&ラダー

加速走&ながし

【スタイル・リフティング】

もしより速く、そしてより強く地面に力を加えたいのなら、ウェイト・トレーニングを行いましょう。しかし、ステレオタイプなランナーのためのそれとは違うものを。

例:デッドリフト、スクワット、シングルレッグ・スクワット

ウォーカー:「しっかりとした方法を身につけるまでは、自重で行うようにしましょう」

"3~6回繰り返し"

もし6~8回繰り返して持ちあげることができるのなら、ウェイトを追加してもかまわないでしょう。

"テーパー・ダウン"

6週間ほどかけて、徐々にウェイトを増やしていき、15回から10回、6回へと回数を減らしていきましょう。

より高い負荷でウェイトを持ち上げ続ける

【スプリンターのスピード・ワーク】

スプリンターは中長距離ランナーとは異なる考え方を持っていて、それはインターバル・トレーニングの休息時間の差として現れてきます。

「コンディショニングとスピード・トレーニングとの間には大きな違いがある。」ウォーカーは話す。

「もしあなたがよりスピードを求めるなら、それは休息時間が長くなるということを意味しているのです」

「もっと速く走るトレーニングをしたいのなら、よりフレッシュな状態にあること。これが最善の方法なのです」

【ウォーカーから、7~10日間の短いスパンに導入できるトレーニング例】

スピード

20秒間の疾走時間内で、疾走時間と休息時間が1:5になるようなトレーニング。

スピード持久力

例としては、200~300mで、疾走区間と休息時間の比率が1:3になるようなトレーニング。

持久力

一般的なテンポ走やロング・インターバル。

本当にスピードを求めるためには、テンポ走などの後に"ながし"を入れるだけでは十分とは言えないでしょう。

「我々は、疲れている状態でスピードを求めるようなことはしないのです。これは神経学的に言って、非常に厳しい環境なのです」

**********************************************

彼のパフォーマンス・センターでは、全ての距離におけるランナーの能力を改善するための研究がおこなわれています。

「我々は、あなた達をもっと速くすることができるのです。」

いつの日か、これがあなたのパフォーマンスを著しく改善する日が来るかもしれません。

http://running.competitor.com/2013/04/training/what-distance-runners-can-learn-from-sprinters_68582

コメント

コメント一覧 (7)

速いランナーの生体力学的特徴に関して、ちょっと気になる点がありました。

"太ももの距離の短さ"の部分ですけど、これはちょっと難しいですね。太ももの距離の短さが大事だとすると、それって生得的なものだから、トレーニングでは改善できないのでは?ってなりますし。

原文を読むと、"minimal distance between knees"とあるので、"膝関節の間の距離を最小にする事"が正しいと思います。それでもわからりづらいんですが・・・。膝関節が複数になっていることから、ここでいうのは"左右の膝関節の距離を短くするのが大事"と言っているはずです。

その後の具体的な説明の部分も、両足間のふともも、膝関節の距離を短くしろ、と言っていると思います。

で、その意味についてですが、具体的な記述がないので何とも言えませんが、これは接地の瞬間に両脚(両膝関節)を揃えるようなイメージを言っているのではないでしょうか。

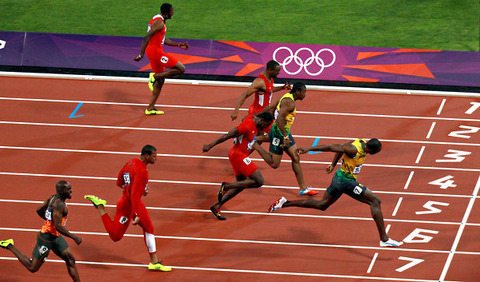

丁度、記事中の画像のRUPP選手のような感じでしょうかね。

それができると、地面を"引く"力が強くなると言っています。(ground-pullは地面を押すではなく、引くですね。接地の瞬間には身体(足)は地面に対して後ろ向きに力を与えるので、それをもって"引く"と言っているのでは)

で、そうすると、設置時間は短くなり、地面から身体が離れる時間が長くなるやらなんやらに繋がっていると思います。

原文がわかりづらい気がしますね。ground-pullなどは専門用語ですかね。

では、長文失礼しました。

コメントありがとうございます。

正直そこが一番訳するのに困ったところでしたw

最初の要約的な部分では、僕もそのまま「膝関節間の距離」と訳したのですが、次の細かい説明を読むと、膝関節間の距離の記述とはどうも違った内容が書かれている気がして「?」となり、とりあえず、そう言えばケニア選手の身体的特徴の一つに下腿の長さを上げた研究があったなあと思いだし、後半の記述を(誤解して?)要約にも使った次第でした。

つまり、「横から見たときに」膝関節の距離を短くしろということなんですかね。すると、「脚を流さない」ということと同義ということでいいんでしょうか。するとすごく納得いきます。

それに僕自身、「生まれつきじゃどうしようもないじゃん」と拗ね気味でしたが、この内容であれば安心することができますw

正直専門用語が出てくる記事は敬遠しがちなのですが、サラザールもスプリント系のトレーニングやらは注目していますし、もしお役に立てたのなら頑張ったかいがありました。笑

記事も訂正させていただきます。ご指摘ありがとうございました。

もっといえば、着地時に体全体の重心、左脚の重心、右脚の重心が重力線に沿って一直線になっていることでしょう。そうすれば地面に最大の力を加えることができるはずです。もっともこの場合は、遊脚は膝を折っているため遊脚の膝は支持脚の膝を少し追い越しているくらいでないといけませんが。

直接内容とは関係ないのですが、海外のトレーニングにおけるテンポ走とはどのようなペースで走ることなのでしょうか?

テンポ走とは、日本でいうペースランニングと同意です。

トレーニング強度的には、乳酸性閾値ペースです。

とてもスッキリしました!

もう1つ質問なのですが

ロングインターバルもLT値で行う方が効果的でしょうか?

また、どれくらいの距離からLT値と言うのは実際練習で使えますか?

とてもスッキリしました!

もう1つ質問なのですが

ロングインターバルもLT値で行う方が効果的でしょうか?

また、どれくらいの距離からLT値と言うのは実際練習で使えますか?